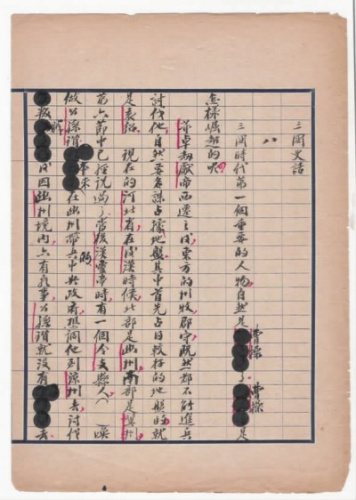

吕思勉父女与学生合影

治学问者往往并不热衷于编写教材,原因很多。教科书并非学术专著,这或许就是其中一项。而《吕思勉全集》26册之中,近半数为教科书。吕先生是把教学与研究近乎完美结合的典范。

著名历史学家严耕望先生曾于 《治史答问》 中言:“论方面广阔,述作宏富,且能深入为文者,我常推重吕思勉诚之先生、陈垣援庵先生、陈寅恪先生与钱穆宾四先生为前辈史学四大家。”今天,吕思勉先生———这位一个甲子以前便踉跄走入致其一生时间如痴如醉的历史之中的长者,常常被后辈忆为“史学大家”。

无论是“史学大家”,还是“国学大师”,“大家”与“大师”的桂冠,加之时空距离,难免让人心生敬仰的同时,平添了几许生分。其实,更多时候,吕思勉先生只是那位在三尺讲台之上娓娓道来、时有鸿议创论的师者。光绪三十一年 (1905年),时年22岁的吕思勉经人介绍,初执常州私立溪山两级小学堂之教鞭,直至1956年被评为我国第一批一级教授,吕先生终其一生诲人不倦。1957年秋,吕思勉先生永远地离开了他的学问和讲台。

大师已远去,徒留坚毅却孤寂的背影。

大师未走远,留世1300余万字的著述。

2015年秋,《吕思勉全集》 (下称 《全集》) 由上海古籍出版社出版发行。《全集》 的出版,标志着近60多年吕思勉著述的出版整理工作暂可告一段落。若从吕先生最早发表的小说 《未来教育史》算起,吕著的出版已历百余载。《全集》26册之中,除了史学著述,近半数为教科书,或先生当年授课的讲义。

“门径之门径,阶梯之阶梯”

虽有“通贯的断代史家”之誉,却不碍先生著作影响深远的中国通史。

《白话本国史》 原名 《自修适用白话本国史》,是第一部用白话文写成的中国通史,1923年9月由上海商务印书馆出版,而后一再重印,成为上世纪二三十年代发行量最大的一部中国通史。顾颉刚先生在 《当代中国史学》 一书中言:“编著中国通史的,最易犯的毛病,是条列史实,缺乏见解,其书无异为变相的 《纲鉴辑览》 或 《纲鉴易知录》 之类,极为枯燥,及吕思勉先生出,有鉴于此,乃以丰富的史识与流畅的笔调来写通史,方为通史写作开一个新的纪元。”虽为一部学术专著,《白话本国史》 却为吕先生写给青年学生,用以自习、自修之作。著名学者唐长孺先生曾说:“我初知读书,实受 《白话本国史》 的启发,特别是辽金元史部分,以后治魏晋南北朝隋唐史,也受 《两晋南北朝史》 的启发。拙撰 《唐代军事制度之演变》 一文,深得先师奖誉,并节录入 《隋唐五代史》,其实此文一个基本观点,即唐代募兵制的代替府兵制,由于当时形势所迫,也是聆教于先师的。”(《唐长孺致吕翼仁信》,见《吕思勉先生年谱长编》 第1066页)。《白话本国史》 被习史者赞为“门径之门径,阶梯之阶梯”,足见其启蒙与开示之功劳。

而另一本通史著述———《吕著中国通史》,则是“孤岛时期”,吕先生执教光华大学之时,特为满足大学文科教学需要而作。受当时艰苦的出版条件所限,上册于1940年由开明书店出版,下册却足足拖了4个年头,才与广大学生见面。出于教学的考虑,该书并未采用常规的通史体例。全书分上下两册,上册分门别类地叙述了社会经济制度、政治制度和文化学术的发展情况;下册则分章按时间顺序有条有理地叙述了政治历史的变革。在吕思勉先生看来,当时流行的通史著作,在叙述理乱兴亡的过程中,夹叙一些典章制度,往往缺乏条理与系统,上下不够连贯,易使得初学者摸不清头绪,或难以构建系统的历史认知。尤其对于大学文科学生而言,自成体系的历史知识架构才是求得进一步钻研之基础,因此才有其采用这种特殊体例来编写通史的必要。在今天看来,体例如此的中国通史,对于初学者而言,或许也是一个不错的尝试,它对帮助读者初步较为系统地掌握社会经济、政治制度以及学术文化等中国历史的各个方面大有裨益。顾颉刚先生评《吕著中国通史》 说:“纯从社会科学的立场上,批评中国的文化和制度,极多石破天惊之新理论。”

作“史”当以“实”为先,吕思勉先生对传统史籍有着系统而严格的研究考辨。据其学生唐史专家黄永年先生估算,先生研读二十四史,或逾四遍,尤其前四史,读得更为仔细些。此处所谓之“读”,并非我们平日的通读与浏览。先生读书,往往圈圈点点,摘抄的史料一笔不苟地写在自印方格稿纸上,既清晰又好看;先生治史,尽心而平心,他曾说:“予谓遇事弗克尽心,皆其心不能平,故平字已摄尽字之义矣。”

不拘泥于形式,勿小视学生

说到批注之事,著名历史学家钱穆先生在80岁高龄之时,亦清楚记得67年前,时年25岁的吕思勉先生在常州府中学堂授历史、地理两门课时的情形:“其上地理课,必带一上海商务印书馆所印中国大地图。先将其各页拆开,讲一省,择取一图。先在附带一小黑板上画一十字形,然后绘此一省之四至界线,说明此一省之位置。再在界内绘山脉,次及河流湖泽。说明山水自然地理后,再加注都市城镇关卡及交通道路等。一省讲完,小黑板上所绘地图,五色粉笔缤纷皆是。听者如身临其境,永不忘怀。”

一次考试,先生出4题,而钱穆尤爱第三题“吉林省长白山地势军情”。乃首答此题,下笔竟不能休,终成仅答了此题。同窗顽劣,偷窥先生阅卷,至钱穆卷,吕师卷后加批,一纸接一纸,竟没了休止,“手握一铅笔,写久需再削。诚之师为省事,用小刀将铅笔劈开成两半,俾中间铅条可随手抽出,不断快写。铅条又易淡,写不出颜色来,诚之(按:吕思勉先生字) 师乃在桌上一茶杯中蘸水书之。所书纸遇湿而破,诚之师无法黏贴,乃以手拍纸,使伏贴如全纸,仍书不辍”。虽然只答了一题,钱穆还是取得了75分的佳绩,难免得意。此虽百年前的一件趣事,却足见吕思勉先生治学、为师的严谨。教学不拘泥于形式,亦不小视学生的真知灼见,即便对方只是个孩童。

太平洋战争爆发的第二年,日军进驻上海租界后,光华大学停办,吕先生回常州,在离城不远湖塘桥镇上的私立青云中学 (抗战时苏州中学在常州的分校) ———一所刚开办的“地下”学校教书。黄永年先生那时还是一个读高二的毛头小子,慕先生之大名,特转学到了这所中学,成了吕先生的学生。据黄先生回忆,虽当时吕先生已是58岁的长者,在课堂里却从不设座,总是从容不迫地边踱方步边讲说。先生讲说言词清晰,语气和平,而内容处处引人入胜,“记起来也很省力”;板书文字不长,要言不烦,“抄起来也不吃力”。于是,单凭少年黄永年的精心笔记,日后竟整理出版了 《吕思勉文史四讲》 一书 (现收录 《全集》 第20册),终得以与今人分享。

李永圻先生是黄永年先生的同窗,吕思勉先生来青云中学教书时,李永圻还是名正读高一的理科学生,一心要考交通大学 (现上海交通大学的) 的土木专业,希望成为一名工程师。然而,正是“下笔成文,出口成章”的吕老师改变了少年打量这个世界的角度,李永圻决定弃理从文,望日后有机会为民族经济的发展贡献自己绵薄之力。1949年,李永圻复旦大学经济系毕业,不想却朝着恩师的方向迈近了一步———成为一名历史教师。吕先生辞世后,李永圻先生从未远离吕著的整理工作,直到今天 《全集》 与广大读者见面。这些日子,年近90岁的李先生在读吕先生的 《高等小学新修身教授书》,受眼疾的折磨,要把书端得很近才可见字,很是吃力。老人感慨良多:“教育不应只是传递知识,传播文化还是要义。”自谦自己做了一辈子教师,今天再翻先生百年前写给孩童的教材,“我的面孔发烫啊”。谈及60年来对吕著整理工作所做的贡献,老人连连挥手:“我年纪大了,做不了什么,都是张耕华教授的辛苦。”面对眼前这淳厚长者,笔者自言,“劳苦功高”之名,其可担。

岂得因其偶一食谷,遽斥为无益之鸟哉?

去年2月,石油工业出版社重印了吕思勉先生的《复兴高级中学教科书本国史》,改书名为 《中国人,读中国史———这个历史最靠谱儿》。作此书名,想必自然有其营销上的考虑,但说吕书靠谱,确也是件靠谱的事情。

吕先生治史著书,无论是纵向还是横向,无不尽求全面而深入。《白话本国史》1923年出版,文中竟论及1922年修改税法之事;1948年10月,《复兴高级中学教科书本国史》 (下册) 修正版问世,便添加了抗战时期的历史内容,并记载了“南京大屠杀”的相关事实,提及军民死亡人数30余万(《复兴高级中学教科书本国史》 下册第244、245页)。单凭一个学者对于史料的解读和考辨,便在短时间内得出了“30余万”的数字,与今日学界的研究基本一致,这位史家大家的“才”与“识”或许可见。

横向而言,《吕著中国通史》讲到隋朝,必言及“朝鲜半岛三国与中国关系”;至唐代,绝不落“藏族兴起”、“印度阿利安人入藏”、“从魏晋到唐中国与南洋的关系”;至蒙古,亦不缺“大食强盛后的西域形势”;行文清代,“近代的西南诸族”、“近代后印度半岛的形势”(包括缅甸、暹罗、越南的历史),皆有迹可循。凡中国史上当记述之大事件,大都原原本本列陈。

治学问者往往并不热衷于编写教材,原因很多。教科书并非学术专著,这或许就是其中一项。学界看淡了教科书、通俗读物的学术含量,情境今日亦然,而史学界尤甚,却实为偏见,自当避之、改之。

吕思勉先生一生,除了把自己的大部分精力献给了历史研究之外,从未放弃文史教学工作。小学、中学、高中、专科、大学的讲堂他都曾登过;苏州东吴大学(1907)、常州府中学堂(1907—1909)、南通国文专修馆 (1910)、上海私立甲种商业学校 (1912)、沈阳高 等师范学校 (1920—1922)、上海沪 江大学(1925)、上海光华大学(1926—1951)、华东师范大学等等,一连串的校名陪伴这位学者,从意气风发的青年走向终日与病魔抗争的暮年。华东师范大学教授张耕华———这位以整理吕思勉先生遗著为己任的学者认为,吕先生是把教学工作与研究工作近乎完美结合的典范,不少学术著作的初稿都曾是为适应历史教学需要而写的讲义,通过长期的教学实践,不断加强研究,修改讲稿,逐渐蜕变为高质量的学术著作。同时,他又把研究成果及时反馈到教学之中去,深入浅出,逐渐引导学生走上治学的道路。

《新式高等小学国文教科书》 编写于1916年,使用浅易的文言文,内容覆盖面广,有国体政体以及法政常识方面的文章,如 《集会》 《外交》;有关科学家和科技发明的文章,如 《兄与弟论传染病书》 《望远镜记》;有引领学生走近外面大千世界的文章,如 《塞木披来之战》 《拿破仑》;有体现中国传统文化或介绍中国历史人物的文章,如 《郭子仪单骑见回纥》;以及介绍中国历史、地理的文章,如《渑池之会》。就其内容而言,教材主要涉及道德、历史、地理、理科、实业、日用知识六个方面;就其性质而言,主要涉及军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育和美感教育,即蔡元培提倡的“五育”主义。这些观念与我们今天的社会发展需要仍然是一致的。

《新式国文教科书》 中的一篇名为 《益鸟》 的文章写道:

鸟之有益于农务者,以其食虫也。……若麻雀一物,或食葡萄,或食麦穗,不无小害,然樱桃、苹果、梨树之被其保护者,亦不少也。且每杀一害苗之虫,即三四十麦穗可保无恙,岂得因其偶一食谷,遽斥为无益之鸟哉?

麻雀该不该被斥为无益之鸟? 吕先生寥寥数语,学生自有判断。一方面是语文学习,一方面又是公民教育,培养孩童环保意识的形成,可谓事半功倍。

教育之为“树人”,所谓“晓之以理”、“授之以渔”、“绳之以法”、“导之以行”、“勉之以恒”、“持之以恒”、“学之以恒”、“行之以德”、“道之以德”。语出《论语》,千百年来启发有志之士效之、行之、教之、育之,而吕思勉先生自当列其中。