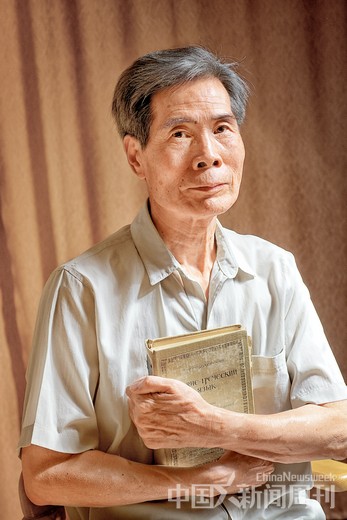

�������Ϊҵ���������:��������Դͷ�������ߡ�

����(���������á��й������ܿ��������������Ȩ)

��������Դͷ�ġ������ߡ�

�����������Ƿ�����Ķ���������ʷʫ������Ҳһ����˵����Щ����ңԶ���Ⱥ�ңԶʱ���ľ��䡣���Ǻ�������֪����˭����Щ����������д�͵����������������

������������/����

��������������������ʵ����Ѿ���ȥ�����ԡ��������������ܽ��ϣ������������������������ڴ����ŵĹ�������������������������ġ��ӡ�����ʷʫ���������ޡ������꡷���۹���������������˹����˼¼��������������˹�����輯�����ٵ�����ϣ������ϲ��ȫ�������漰ʫ�衢Ϸ�硢��ѧ�����ε��ڶ�����

������Щ�ŵ������������Ļ���Դͷ����������Ը��˵��������һ��������������Ե����硱���������͵���˵�Լ����ǡ�ʲô����ҡ�������ֻ��һ����ͨ���о������ѧ����ô���ˡ���1999����й�����ѧԺ���ݺ�������ÿ�컹Ҫ����Щ�����ǧ���겢�ѡ���ȥ�������ԡ���������רҵ��Ҳ���˰��ã����ܾ��ò���㶫���������㶫������û��˼���������������鷿��ԡ��й������ܿ���˵��

����ȥ��9�£���������������Ͷ������Ļ����о����������ס����������������������ͳ���¡�����ʱ���յ������ʼ���ֻ���������ǡ�һ����ϲ���Ƕ���ҵ���ϵĿ϶�������ʵ�ϣ���ǰ�ڹ��ڣ����Ѿ���ù�����ͼ�齱��³Ѹ��ѧ���ķ��뽱��

������ϰ�߽������֮Ϊ��ҵ������һ����š�ȴ�ּ�Ϊ��Ҫ�ġ�ҵ��

�����������˼ҵĴ�ͳ��

���������������鷿������˸�������������������ǰ�ѷ��š�������ʵ䡷�ȹ����顣������������ó����������صĶ����飬���ǵ�������Ī˹�ƴ�ѧ����ʱ�Ĺ�ϣ�����������̲ģ������������������ͣ����������ֽ���Ѿ����ࡣ

����������������˵�����������̷̳dz��ع淶�������������롢ȫ�棬���ǹ��ҵĶ���Щ�����ġ������ԣ����������������������������Ͻ̡̳�

����������ʷ��չ��˵�����ǹ��ҶԹ�ϣ�������Ļ����о�û�취�������ȣ������˼ҵĴ�ͳ����������˵��������˼���ǣ���������û���κ���ϵ������£��й������˴���ս���ټ�����������ϣ������ѧ����ѧ��������Ҳ�ﵽ�˹ŵ�ʱ�ڵ��۷塣������ׯ���ո����ס�����ʿ��¡�����ͼ������ͬʱ�����ˡ�

����ͬ����Ϊ���������ľ���Ƹ��������ǹ��ҽ��������Ļ����DZȽ����ġ������������ܵ������ڷ����ϣ�������Ĺŵ���ѧʼ�ڡ����ġ�֮������������ʮ�����ʼ����١�������Ҳ��ʼ�����ϣ��ʷʫ��Ϸ�硣��ʮ����������������Ϊ�����������Ժ��ͬ�º�ѧ�������˺����ˡ��������ء����������ֶ��������ˡ��µ�������������Ϊ������ʷʫ�������ǹ����״δӹ�ϣ���������ط��룬��ΪȨ���汾�����⣬���������״ν��������ļ���������ȫ�淭��Ϊ���ġ�

��������ɽ���������ǹ�ϣ�����������Ļ����ģ��ӹ�Ԫǰ3���ͽ�����ʼ������ɽ������ͼ����ռ�����������ĸ屾���������������塢У�ԣ�ϣ���������ǹ�ϣ��������������������Щ�汾��������������

�����������������������ǧ��ǰ�ĸ屾�����������Ѿ�����ʵ�����������ĹŴ����ԣ���ϣ�������ݱ���ִ�ϣ����������ݱ�������������������ȡ�

��������Ϊ���룬������ʵԭ�����ڷ��Ϻ�����ϰ���£���Щ�����ض���ϰ����Ӧ�ñ�������������˵�����硶��˼¼������������ͨ�����뷨�ǡ�����������������ɡ���������˹�����������������Ķԡ��й������ܿ���������λ�������������֣�����ֱ�Ӵ�����������ģ�������β����

������Ȼҵ����������������ȷʵ��һ�������Ĺ��6����Ѯ���ڡ��ľ�ʮ���ꡱ�ķ������ϣ��������������������������ޡ������꡷��Ƭ�Ρ������ľ���ʮ����Ƴ�����֪�ŵ䡱�����а���������������������ġ��۹��������۷��ɡ��������ꡢ�����꡷���顣�����������Ҳֵ���ִ���ȥ˼������ʶ�ġ��������ķ�չʷ�����ӵģ�����һЩ��ͨ�Ķ������˵Ĵ��ڱ�ȻҪ���ǡ��ҡ�����ô���ģ������ô���¡����������ԡ��й������ܿ���˵��

��������һ������ѧϰ�����ֹ��

�������������ַdz���ѧ�����ԡ������Ǽ���ֻͣ����ѧ�ߵ��鷿���ʵ��������û�����ǵ�λ�á����ο�����ʱ��������Ī˹������ʱ�����ö���ȥѧϰ�����ֹ����Ц��˵������һ������ȥѧ�����������������ֶ��������ԣ�����ѧ���ܿ��ա���

����1959�꣬20��Ľ�����ͨС����������ȡ�˱��������ѧԺ(�ֱ���������ѧ)����Ԥ�����������������Ǿ�����������ѧϰ�ģ���Ծ�����ʱ����ѧ�Ƽ���������ƫ�࣬����ѧ�ĵġ������������䡣

��������ʱҲ���Ÿ�ʯ�͡�����������֮�࣬����������ѧ���ձ�����������ѧԺÿ��������Сʱ�ĿΣ�����ʱ�䶼��ϰ�������һ��֮��������ȥ������

������ǡ�õ�ʱ���չ�ϵ���������ڸ㡰���ޡ�����������һ��Ը����ȥѧ�Ƽ��ˡ�������һ��ѧ��������ѧԺ���ŷ��䣬ѧУ��ʦ���������ۣ���ʵ�Ͼ��ĸ������⣺�����ӷ��䡣��ѧ����Ҳ���ұ�ʾ����Ը����ӡ���

������������������ʱ���������Լ������䵽Ī˹�ƴ�ѧ������ѧϵ�Ĺ�ϣ���������רҵ����ʱ���Թ�ϣ������������Ψһ��ʶֻͣ���ڡ������Ź��������ء���ӡ�����ִ������˵�˼�벻һ����������ʱ��������ѧԺ���͵��ڰ��Լ������˹��ҡ����������ԡ��й������ܿ���˵��

�����ڹ���ֻѧ��һ��������������̸���Ͼ�ͨ����Ī˹�Ƶ�һѧ��Ϳ���������Σ��ֽ����ſ���ϣ����Σ��鱾�����Ρ����Զ��Ƕ��ġ�һ��ȥ���߸�ͬѧ�У���һѧ�ھ���һλ����ع����ڶ�ѧ��������һ������ͷ�Է��ȣ���˥����ѧ����ȥ�ˡ���ʣ�����ˣ��ع��������˸��У���������������ȥ����������������ͬѧ�н���ġ�˶������

�������������վ�����������˵����ѧ��ʱ���ر����ر���գ��˼�ѧ�������Ķ����Ժ���ʵ���罻����������ѧ�Ľ�ͣ���ڽ��������ʱ��Ī˹�Ƶ�����Ҳ��������ƶ�����ݣ��з���ÿ����ѧ��ÿ�������50¬���������ּ���10¬���������Է�����ѧ�������������ʣ����ǵ��������90¬��������ô������60��¬���أ�����ȥʳ�óԷ�����ȫ���������������������Լ�������������ʱ���ڵġ�������Ȼ�ֺ���������û�о���������������˵��

����1965�����죬��������ҵ�ع��������䵽�й�����ѧԺ����ʱ��δ���Ͽ�ʼ���������Ժ���쵼����������Ϥ��Ϥ���ڵĻ���������ʱ�����ϡ������˶��������������죬���ĸ�ֿ�ʼ�ˣ���������û��ҵ��û�����о����������Ǻ���ϧ������ʮ���ʱ�䡣��

�����ڡ����������顱ʱ�����Ժ���ˡ�������������Щѧ�߱��·ŵ������߸�У���Ͷ���������һ�ع�����û���ü����ȴ��������룬ȴ�ں��ϵ�һ����̲�ϸǷ����ˡ����������Ժ���˶��·ţ����ڰ����̯��һ���ˡ��ʼ��������ȥ�����ϵ�������̫̫������ȥ�����������������Ƕξ�����������ݡ��º͵����˸п���ˡ�

�������������������ԡ�

����ֱ�����ĸ���ڣ����Ժ����Ա���ؾ��ָ�������

������ʮ�꣬������ҵ�����ˣ���������ˣ��������ʻ㶼�Dz�ס�ˡ���������˵����ʱ����ѧ�ߡ��������������Ա������ѧϰ��������רҵ����ȥ�������������˽��飬ͬ������������һλͬ��������о���ϣ��������С�顣

������ſ�ʼ�������ġ�ҵ�������ǵ��Լ����ȴӡ�����Ԣ�ԡ���ʼ���ڶ����ǡ�������ѧ��ѡ���������ǡ���ϣ������ɢ��ѡ����Ȼ����ǡ�����ʷʫ���Լ��������ļ�����Щ����������1980����ʼ½�����档

��������������Щ����Щ����ͦ����˼�ģ�������ҵ���ʱ��Ƚ϶̣�ת�ۼ��Ҿ������ˡ����������ԡ��й������ܿ����п�����������û�С��ĸ��ʮ���ҿ��Գ�����Ķ������������꾫������ʢ��ʱ�ڡ������Ժ��Ҹ�����������ν�����������ڼҿ��飬Ը���ʲô��ʲô����

��������Щ��һѧ�ھͻع����պ���е�ͬѧ��ͬ�����������Ǽ�����������������Լ�ϲ�����������֡������������ԣ����������������ö���д�ɵĽ̴̳����˹����ڡ��ĸ�ڼ䡰��������ҵ��ֻ��ѧϰ�����˶���������£���ʱ���ϻؼ�Ҳ͵͵�����顣ֱ��1990���ʱ����������ȥ��ϣ����������ȹ���Ħ����Щ�ŵ��Ļ����ż���

���������й��Ѿ��������˻�ȥ�Ķ�������ʷʫ��������ѧ����ҵ������ѹ���£���������ѧ�ӻ�������мᣬ���Ǹ�Ը��ѧϰһ�Ÿ���ʵ�õġ�ѧ�ʡ������Ͼ�Ҳ��Щ�ط�����������Ȥ��Ŀ�Ŀ����˹�ϣ�����������Ŀγ̡����о��ŵ����Ҫ�����Բ������롣��������˵����Щ������ѧ������Щ�࣬һ��ʼ�����ıȽ϶࣬�����������Զ�Щ����ϣ����ʼ�ж�ʮ���˱���������ܼ������������������л��л���ˡ���

�����������������о������ŵ��Ļ��Ļ�����������ŷ��֪ʶ���ӵĻ�������������Ϊ�����о�����ߣ�������˵�����Ҿ��ùŵ��Ļ��Ը��˵�Ӱ�죬�����������������ԵĶ������� ��

>�Ļ����ž�ѡ��

- ��������ĵ��ͤ������������ �����������Ļ�������ײ

- ��̽�á�����˹���������Ļ��Ų������� �ػ������ǻ�

- ���Դ������ѧ�ӽ�̽�������й�Ů�������Ǩ

- ��Ư������ġ��������������Ѿ��糪��������

- ��˫���������ڲ�ͬ�����������ϡ�����ʡ�

- �����𡢷�ϵ������...������������Ļ�����

- ���ʹ��Ƴ�����ѩ�����Ϲ� ���ѣ�����ֱ���������ŷ�

- ����ʮ����Ƶ��Ļ�������̳��ѧ����ʫ�轲���ҹ��黳